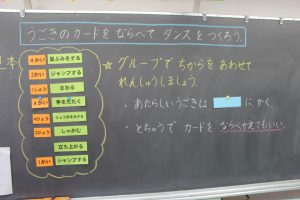

1年生は音楽の授業で、リズムにのってダンスの振り付けを考える表現の学習をしています。そして、その方法として、プログラミングの考え方につながるアルゴリズムを使っています。アルゴリズムとは、「問題を解決するための手順や計算方法」を指す言葉です。答えを求めるときの手順を具体的かつ明確に示したものだと言えます。一般にアルゴリズムとはコンピュータを使ってプログラムで問題を解決するための手順を表す言葉として使われます。「くりかえし」や「ソート(並び替え)」などが、わかりやすい手順だと思います。NHKのEテレの「ピタゴラスイッチ」という番組で有名な「アルゴリズム体操」もこの考え方です。「アルゴリズム」を考えたり、使ったりする中で、「プログラミングの考え方」が身についていきます。

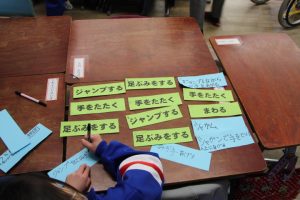

今回は、「手をたたく」「足踏みをする」「ジャンプする」「しゃがむ」などの動きや回数を入れたカードを並べて、かっこいい動きを考えていました。基本の動きのカードがないときは、自分たちでカードを作って、ダンスの動きを考えていました。音楽に合わせてグループでおどる姿は、とてもかわいらしかったです。1年生には「アルゴリズム」という言葉は教えていませんが、「これってプログラミングみたいだね。」と、口に出していた子もいました。

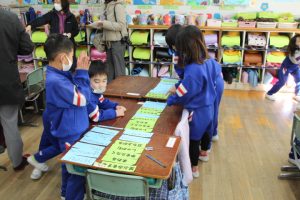

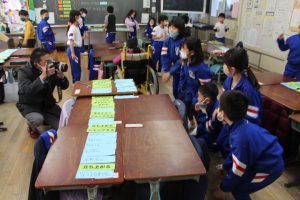

コンピュータを使用しないプログラミング学習を「アンプラグド」と言います。低学年ではこの「アンプラグド体験」を通して、遊びながらアルゴリズムやプログラミングの基礎を学ぶ学習も研究しています。今回の授業の様子は、山梨日日新聞の取材があり、プログラミングの特集記事の中で紹介される予定です。

【12月15日(火)の授業の様子】

カードを並べたり、新しい動きを考えたりする1年生

カードにある動きでおどる1年生!

取材を受ける丸茂先生