技術科で、「様々な発電方法を比較し、日本の発電割合を提案しようという」という研究授業が行われ、総合教育センターの指導主事の先生たちに参観していただきました。

来年度の新学習指導要領の完全実施に向けて、評価をどのように改善していくかという視点での授業でした。

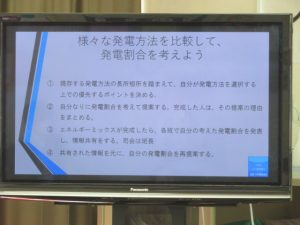

まず、授業は火力発電、水力発電、風力発電、原子力発電、太陽光や地熱などの新エネルギーを利用した発電などの、それぞれの長所と短所を考えることから始まりました。

その後に、日本とアメリカやブラジルとの発電割合の特徴を比べて、将来の日本の発電割合を検討するという、とても興味深い授業でした。

|

|

2018年度の発電割合 日本・・・火力75%、太陽光や地熱など10%、原子力5%、風力5%、水力5% アメリカ・・・火力65%、原子力15%、水力10%、風力10% ブラジル・・・水力55%、火力20%、風力10%、バイオマス10%、原子力5% |

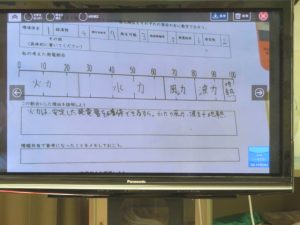

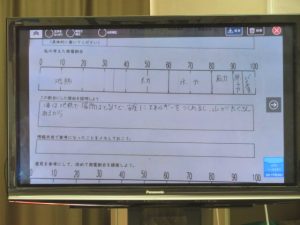

| その後、担当の先生は、生徒がワークシートに書いた表を、タブレットで大型の画面に映してそれぞれの考えを交流していました。 |

|

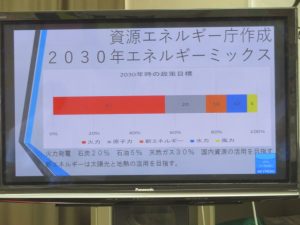

最後に、資源エネルギー庁で作成した2030年の発電割合の目標が、以下のように示されました。

|

2030年の発電割合の目標

日本・・・火力55%、原子力20%、太陽光や地熱など10%、水力10%、風力5% |

火力発電の割合が減少し、原子力発電、水力発電の割合が増えていることについても、生徒はその理由を一生懸命考えようとしていました。

エネルギーを通して、日本の将来を考えるよい機会になっていたと感じました。