3年生が岩森の地区探検に出かけました。

岩森は500年前より川沿いに集まった地域だそうです。

最初に岩森諏訪神社にいきました。

神社のしきたりで二礼二拍手を教わり、

鳥居の端を通って上がりました。

2体の狛犬に見守られています。

ちなみにこちらは「あ」

こちらは「うん」

「あ・うんの呼吸」って聞いたことあります。

人々は石に願いを込め、鳥居の上に載せるそうです。

鳥居は人と神をつなぐものなのだそう。

東川は人々の生活に大切な物でした。

1枚の田に水を引くにはバケツ1万杯の水が必要になります。

ここには3枚の田があるのでバケツ3万杯!

水源を辿るため、上へ上へと登りました。

この場所で水を右と左に分けています。

どちらの地区も田に水を引きたいですよね。

これが水門です。水の量をここで調節します。

昔は牛を大切にしていました。

家屋の隣に牛小屋がありますね。

昔、昭和の初め頃までは、

田を耕すのに牛を使っていたのです。

ごはんを煮炊きするのには、「かまど」を使っていました。

近くにわら(牛小屋)があるので、

火事にならないように気をつけたそうです。

「火の用心!」「マッチ1本火事のもと」

なんて、順番に部落を回ったこともあるようです。

秋葉神社(火の神を祀っている)からの石を祀り、

火事にならないことを祈るそうです。

ちなみに岩森は200年間火事はないとのこと。

水源を辿るため、さらに上へ。

ありました。ここで水が湧いているのです。

小屋がその印。

そのまま富士見台という地区へ。

地区の方が植えたポピー畑。

ちょうど時期もよく満開でした。

思わずその中へ。

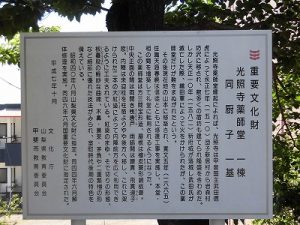

最後は「光照寺」へ。

ここは国の重要文化財である薬師堂があります。

武田勝頼が攻められた際、

いくつもの寺社が焼かれたそうですが、

この薬師堂は残ったのだそう。

岩森の史跡や歴史等をたくさん学ぶことができました。

学校応援団の講師の先生、どうもありがとうございました。