6年生が社会科の学習として,2名の講師をお招きし,

「戦時中・戦後のくらし」の話を聞きました。

話で聞く戦争(第二次世界大戦)も,

双葉地区に大きな影響を与えました。

双葉東小学校に建立されている「殉国招魂碑」

甲斐市役所双葉支所に建立されている「慰霊之碑」

戦争に出征し戦死した方は,

双東地区,双西地区合わせて

100名を超えるとのことでした。

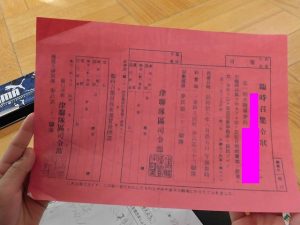

戦争に出征する人はどうやって決まったのかというと,

「召集令状」というのが家に届くのだそうです。

いわゆる「赤紙」というもので,

名前が記されていたそうです。

各部落では武運長久を願い,

日の丸にメッセージを込め,

男子を出征させたとのこと。

そんな時代,その後の時代のくらしについて,

いくつかのエピソードを話していただきました。

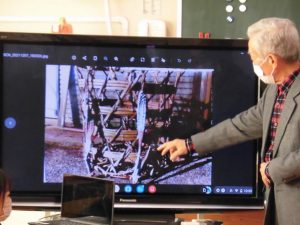

そのうちの1つが農業のこと。

皆で馬で田を耕し,

近所中皆で順番に田植えをした。

かごや道具は各家で皆手作り。

子供も手伝うのは当たり前。

忙しい時期には農休みという休みがあった。

弟や妹の世話もし,

どこの家でもそれがふつうだった。

学校では給食はなく(S30年代に始まった),

お弁当だったが,

家に帰り弟や妹の面倒をみる時間だった。

帰っても食べるものはなかった。

履き物はげたなど。

帰りに川で魚をつかみ,

持って帰る(食べないが)のが楽しみだった。

「服はどうしていましたか?」

「母が夜なべをしてつくろってくれた服や,

お古,お下がりを着ていた。」

そのほか児童が感想を伝えました。

「二度と戦争は起こしたくない。」

「戦争のことを語り継いでいこうと思う。」

様々な思いを持ち,講演会が終わりました。

最後に「甲斐市遺族会」の

双葉支部長の紹介がありました。